[국토일보 선병규 기자] 층간소음분쟁 문제를 해결하기 위해 만든 ‘공동주택 층간소음기준’이 오는 14일부터 시행되지만, 기존에 적용된 기준보다 오히려 후퇴했다는 지적이 거세다.

지난달 11일 국토교통부와 환경부가 소음발생으로 인한 입주민 간의 분쟁을 줄이기 위해 ‘공동주택 층간소음기준에 관한 규칙 제정안’을 발표, 지난 1일까지 입법예고 의견수렴을 거쳤다.

아웃사촌간 살인까지 유발하는 층간소음 문제를 해결하기 위해 신설, 제정된 이 기준을 바라보는 시민단체와 전문가들은 신설되는 층간소음 규칙이 환경부 산하 중앙환경분쟁조정위원회(위원장 이필재)의 내부 규정보다도 2배 이상 후퇴한 것이라고 강하게 지적하고 있다.

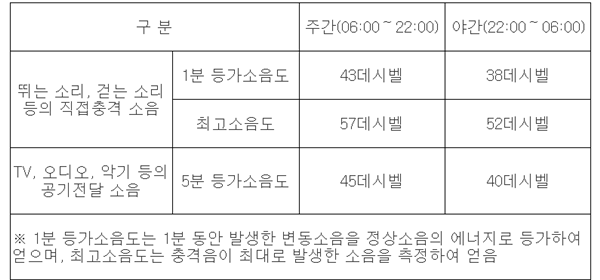

이번 기준은 아파트, 연립주택, 다세대주택에 적용되고 아이들이 뛰는 동작, 문을 닫거나 두드리는 소음 등 벽이나 바닥에 직접 충격을 주었을 때 발생하는 소음과 텔레비전, 피아노 소리 등 공기전달 소음이 대상이 된다.

다만, 욕실 등의 '급배수 소음'은 주택이 건설될 때 결정되어 입주자의 의지로 조절이 불가능하기 때문에 이번 층간소음 기준의 대상에서 제외시켰다.

특히, ‘직접 충격 소음’을 1분간 측정한 소음의 평균치인 1분 등가소음도(Leq) 기준으로 주간(오전 6시~오후 10시) 43dB(데시벨), 야간 38dB로 규정했다.

이는 중앙환경분쟁조정위원회(위원장 이필재)가 국제 소음 기준 등을 바탕으로 올해 2월부터 국내 분쟁 조정에 적용하고 있는 기준치(1분 등가소음도 주간 40dB, 야간 35dB)보다 3dB씩 완화된 것.

아울러 신설 규칙에 다세대 원룸과 오피스텔 등을 제외한 것도 문제이며, 신설 기준이 법적인 강제성도 없기 때문에 과연 얼마나 효력이 있을지 미지수라는 회의론도 높다.

소음·진동전문기업 (주)삼우ANC 조만희 대표(소음·진동기술사)는 “정부의 신설 기준과 중앙환경분쟁위 내부 기준과 비교할때 수치로는 3㏈밖에 안 되지만 듣는 사람 입장에서는 사실상 2배 정도 크게 느껴진다”면서 “정부 기준안이 완화됐다면 시공사가 기준을 어겼을때 적용하는 벌칙(징벌적 과징금 등)도 마련해야 정부 기준이 실효성을 보일수 있을 것이다”라고 보완책을 제안했다.

참여연대측은 “정부가 이같은 입법안을 강행하는 배경에는 부실한 층간소음 방지장치로 분쟁조정과 소송에 휘말린 건설사들이 다수 있다”며 “박근혜 정부는 재벌·대기업 건설사를 두둔하는 대책을 내놓은 꼴이다”고 비판했다.

참여연대 한 관계자는 “이번에 마련, 시행되는 기준은 국토교통부와 환경부가 법은 만들지만 규제는 하지 않겠다는 뜻이나 다름없다”면서 “층간소음은 이웃 간 분쟁을 만들고 국민의 생명, 안전과도 연관있기 때문에 보다 엄격한 기준을 만들어야 한다”고 강조했다.

일각에 지적들에 대해 환경부 한 관계자는 “사회적 문제로 대두되고 있는 층간소음문제에 대해 환경부와 국토교통부가 합심해 새로운 기준을 만들었다는데 의미가 있다”면서 “일부 지적된 부분에 대해서는 시행경과를 충분히 지켜본 뒤 향후에 검토해도 늦지 않을 것”이라고 말했다.

안전과 규정을 무시한 총체적 부실이 결국 세월호 침몰참사를 불러왔음에도 불구하고 정부는 여전히 역주행 정책을 고집하고 있다.